Mátyás Dunajcsik

MEINES VATERS BIBLIOTHEK

Apám könyvtára

Nachdem ich meine Berufung an die Anstalt auf der Hochebene erhalten hatte, stand es außer Frage, dass ich auch die Bücher meines Vaters mitnehmen würde. Nicht nur weil ich praktisch zwischen diesen Büchern aufgewachsen bin – meine Eltern hatten sich relativ spät dafür entschieden, Kinder zu bekommen, und bis ich dann auf die Welt kam, hatten die himmelhohen dunkelbraunen Bücherschränke aus Mahagoni den für das Kinderzimmer vorgesehenen Raum längst eingenommen –, sondern weil der Ausbruch des Krieges in der Luft lag und man nicht einschätzen konnte, wie viel Zeit noch war, bis die systematische Bombardierung der Stadt losgehen würde.

Nachdem ich meine Berufung an die Anstalt auf der Hochebene erhalten hatte, stand es außer Frage, dass ich auch die Bücher meines Vaters mitnehmen würde. Nicht nur weil ich praktisch zwischen diesen Büchern aufgewachsen bin – meine Eltern hatten sich relativ spät dafür entschieden, Kinder zu bekommen, und bis ich dann auf die Welt kam, hatten die himmelhohen dunkelbraunen Bücherschränke aus Mahagoni den für das Kinderzimmer vorgesehenen Raum längst eingenommen –, sondern weil der Ausbruch des Krieges in der Luft lag und man nicht einschätzen konnte, wie viel Zeit noch war, bis die systematische Bombardierung der Stadt losgehen würde.

Zum Glück funktionierte der Schwarzmarkt immer noch einwandfrei, und so konnte ich vom Verkauf des Schmucks meiner Mutter – früher oder später muss man sich ja entscheiden, was man von seinem Vater und seiner Mutter als Andenken behält – den Transport für mein Hab und Gut sichern, und nach ein paar Tagen der Erledigungen organisatorischer Art und Packerei traten wir die Reise zum Plateau an. Ich mit meinem wackligen kleinen Ford vorneweg, mit dem sorgfältig zusammengesuchten Kram aus fünfunddreißig Jahren auf dem Beifahrersitz, hinter mir die beiden Kleintransporter: im einen die schöne Literatur, im anderen die Geschichte und die Psychiatrie. Erst nach meiner Ankunft sah ich mich mit der Tatsache konfrontiert, dass ich froh sein konnte, wenn ich in der mir zur Verfügung stehenden Dienstwohnung meine eigenen, für meine Arbeit unerlässlichen Fachbücher unterbringen konnte – und so landete die Bibliothek meines Vaters im Konversationszimmer und in den Fluren der Nervenheilanstalt im Gebirge in den sorgfältig abgeschlossenen Bücherschränken wie zuvor zu Hause.

Ich allein wusste, was sich hinter den verschiebbaren Holzwänden der Schränke verbarg, deren Schlüssel, meinen Talisman, ich stets bei mir in der Hosentasche trug. Die Bücher meines Vaters zierten das gutmütige Blassgrün der Wände wie Markierungen auf einer geheimen Landkarte: ich wusste genau, dass die Nachtschwester zwei Türen hinter den sämtlichen Werken Flauberts zu finden war und dass sich das Archiv der Anstalt – welch eine Koinzidenz – in der Nachbarschaft des Schrankes mit den Bänder der Suche nach der verlorenen Zeit mitsamt Prousts komplettem Briefwechsel befand.

Die Probleme begannen, als die Maschinen des pharmazeutischen Betriebs Sapientia infolge hastiger gegenseitiger Kriegserklärungen abrupt stillgelegt und im Handumdrehen auf die Herstellung von Senfgas umgestellt wurden, woraufhin das gesamte psychiatrische Versorgungssystem des Landes ohne Beruhigungsmittel blieb. Ich stand gerade neben dem Bücherbord der großen Russen am einzigen Telefonapparat des Gebäudekomplexes und löcherte den Gemeindevorsteher mit der Frage, wie ich denn angesichts des Mangels entsprechender Mittel hundertfünfzig Schwachsinnige und paranoide Schizophrene bei Laune halten sollte, doch die schnapssanfte Stimme erwies sich als unnachgiebig.

– Führen Sie Gespräche mit ihnen. Die Zeitungen berichten doch ständig über wissenschaftliche Fortschritte, außerdem sind die Schwestern ja auch noch da.

Die nervöse Anspannung in der Anstalt wurde täglich größer, die kläffenden Hunde des Wahnsinns kratzten schon an den Wänden. Während die Schwestern in der Küche im Untergeschoß mit von Resten zusammen gekneteten Brotkügelchen und ins Mehl eingezeichneten Frontlinien die Truppenbewegungen nachstellten, gerieten sich die Patienten in den oberen Stockwerken in die Haare. Flórián Berenszki, einen ehemals gutaussehenden Weinhändler, mussten wir nach seinem dritten Wutanfall, dem zwei zum Schlachten bestimmte Hühner sowie die Bücherschranktür mit den deutschen Klassikern zum Opfer gefallen waren, schließlich im Isolierzimmer einsperren, wo er jedoch jede Nahrungsaufnahme verweigerte und stattdessen schlug er den Kopf unablässig gegen die Tür des mehr einer Einzelzelle ähnelnden Krankenzimmers schlug, sodass wir um sein Leben bangen mussten.

Am vierten Tag, als es im Radio hieß, man habe mit der Bombardierung der Hauptstadt begonnen und die Zentralbibliothek, wo seinerzeit mein Vater um die Hand meiner Mutter angehalten hatte, bis zum letzten Katalogzettel abgebrannt, trat ich mit Tränen in den Augen an den geschändeten Schrank der deutschen Klassiker. Ich griff zwischen den Splittern hinein und zog den Zauberberg heraus, um ihn in einem ruhigeren Moment an den Bettrand des von seinen Wutanfällen erschöpft daliegenden Flórián Berenszki zu stellen. Zwei volle Tage lang hörten wir aus dem Isolierzimmer keinen einzigen Laut mehr, nur das Essen auf den durch den Türspalt hineingeschobenen Teller war restlos verschwunden – und am dritten Tag dann trat Flórián Berenszki ausgeruht und aufgeräumt aus seiner winzigen Zelle; allerdings nannte er sich fortan konsequent Hans Castorp.

Auch ich begann den Radioberichten in der Küche nun aufmerksamer zu lauschen. Als das Institut Française zerbombt worden war, entfernte ich die Türen des Schrankes neben dem Zimmer der Nachtschwester, und aus unseren beiden nymphomanischen Patientinnen wurden zum folgenden Tag eine vollendete Emma Bovary und eine Marquise de Merteuil, zu unserem Erstaunen konnten wir jedoch weder die Zeichen von Selbstmordabsichten noch von Pocken bei ihnen feststellen. Es war, als hätten sie bereits während der Lektüre alles überstanden, und nun saßen sie wie gut erzogene, feinfühlige Gespenster im Erker des Konversationszimmers. Als auch das Institut für klassische Philologie, eine der einstigen Arbeitsstätten meines Vaters, getroffen worden war, zerschlug ich unverzüglich das Vorhängeschloss vor den antiken Historikern, und bald machte bei uns die gesamte Riege von Cicero bis Scaevola die Runde.

Bis zur endgültigen Eroberung der Hauptstadt, als die Regierung ihren Sitz längst in eine unbedeutende Industriestadt im Süden des Landes verlegt hatte, wurden durch den unausgesetzten Kanonenbeschuss sämtliche wichtige Schauplätze der Laufbahn meines Vaters in Schutt und Asche gelegt. In der Anstalt renkten sich unterdessen die Dinge so langsam ein: der Großteil der europäischen Literatur lag allmorgendlich auf den Tischen im Speisesaal aus, selbst die Schwestern fanden allmählich Gefallen an der Lektüre – und ich hatte das Gefühl, nicht mit einem Haufen Geisteskranken in einem gottverlassenen Sanatorium zu leben, sondern geradezu im Schädel meines Vaters, irgendwo hinter der sich hoch wölbenden Stirn und den launisch gebogenen Augenbrauen, welche zuletzt vom Krebs schon vollkommen verunstaltet waren.

Genau sechs Jahre, zwei Monate und ein Tag vergingen auf der Hochebene zwischen den Büchern meines Vaters. Dann brach der Frieden aus, der pharmazeutische Betrieb Sapientia nahm gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung die Produktion wieder auf, und an einem frostigen Novembermorgen traf vor dem Eingang der Anstalt auch schon der erste Lastwagen mit den Beruhigungsmitteln und dem neu berufenen, jungen, ambitionierten Oberarzt ein. Ich durfte also ins Dorf hinunterschlendern, um jemanden ausfindig zu machen, der bereit war, anderthalb Dutzend himmelhoher Mahagonischränke wegzutransportieren, und sei es bis ans Ende der Welt.

Aus dem Ungarischen von Lacy Kornitzer.

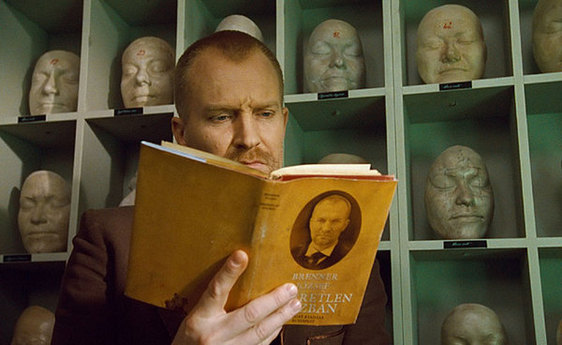

The pictures are stills from the film Opium – Diary of a Madwoman by János Szász (2007).